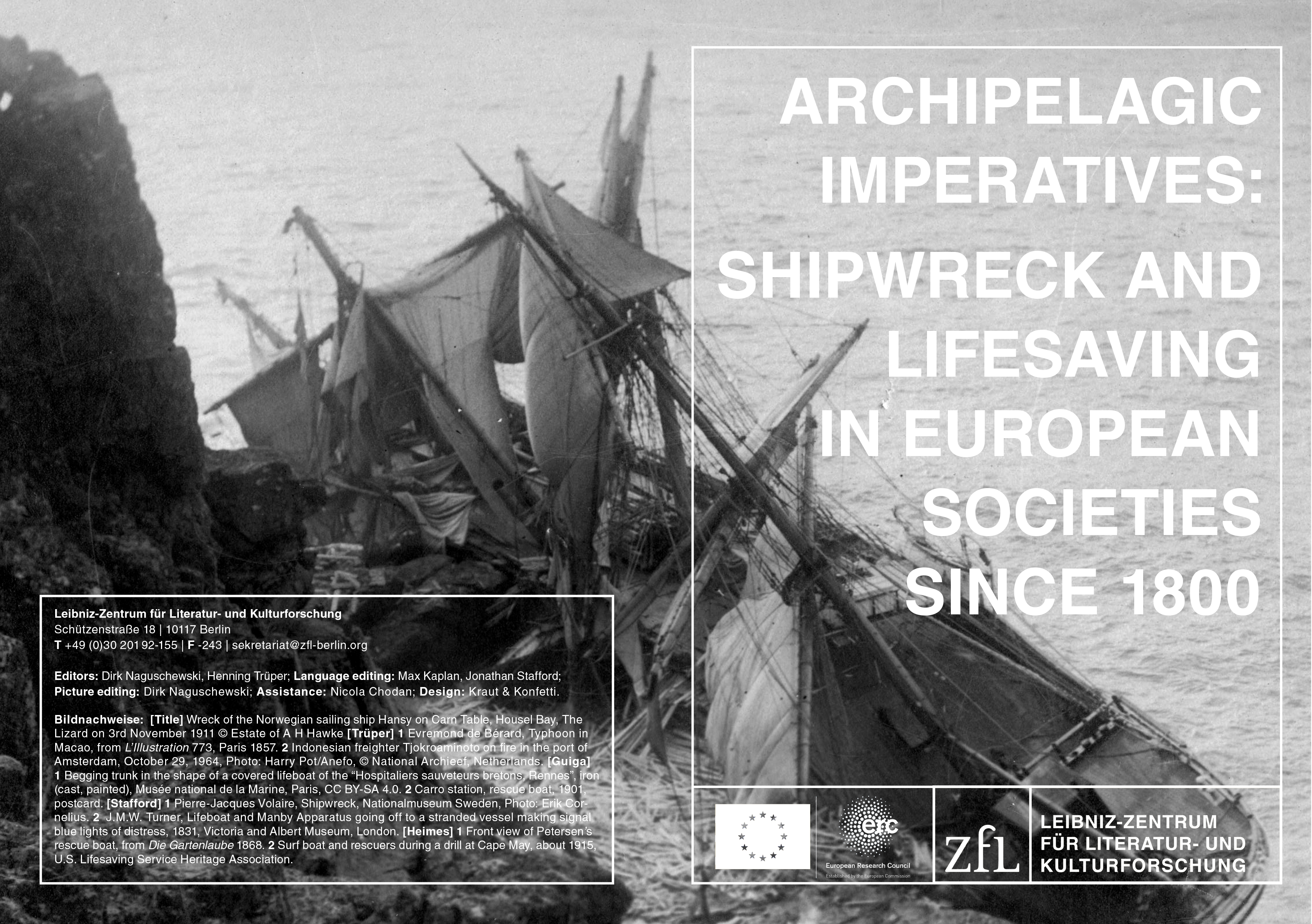

Archipelagische Imperative. Schiffbruch und Lebensrettung in europäischen Gesellschaften seit 1800

Das Projekt hat zum Ziel, die Geschichte einer bestimmten moralischen Norm zu untersuchen – des Imperativs der Seenotrettung – und hieraus einen Beitrag zum besseren Verständnis der Geschichte des Humanitarismus zu erarbeiten. Aus dieser Untersuchung werden auch neue Perspektiven auf die Geschichtlichkeit und kulturelle Gebundenheit moralischer Normen insgesamt entwickelt.

Seit 1823/24 entstanden in Großbritannien und den Niederlanden humanitäre Freiwilligenvereinigungen zur Rettung aus Seenot mit je nationaler Reichweite, die Netzwerke von Rettungsbootstationen mit Freiwilligenmannschaften aufbauten. Diesen Organisationen waren seit den 1760er Jahren lokale, meist nur temporäre Initiativen vorausgegangen. Bis um 1870 folgten in anderen Ländern, insbesondere im nord- und westeuropäischen Raum, ähnliche Organisationen. Innerhalb weniger Jahrzehnte gelang es einem überwiegend städtisch-bürgerlichen Milieu, die Küstenbevölkerung dazu zu bewegen, die universale Geltung eines Imperativs anzuerkennen, demzufolge unter fast allen Umständen, fast ohne Rücksicht auf eigene Lebensgefahr, der Versuch zur Rettung Schiffbrüchiger verpflichtend war. Vorher war Schiffbrüchigen nur gelegenheitshalber geholfen worden. Weder technische Innovation noch ökonomischer Anreiz erklären die neuen humanitären Bewegungen, sodass eine Untersuchung der moralischen Kultur selbst in den Mittelpunkt rückt.

Das Projekt untersucht die Frage, warum und wie der neuartige Imperativ entstand, wie er dauerhaft aufrechterhalten wurde und welche Weiterungen er in Kultur und Gesellschaft zeitigte. Schwerpunkte der Untersuchung liegen:

- auf der ›moralischen Ökonomie‹, den gemischten Wertsetzungen innerhalb der sozialen Bewegungen zur Seenotrettung;

- auf den kulturell bereitstehenden Diskurs- und Handlungsmustern zu Lebensrettung und Schiffbruch;

- auf der Arbeit, welche die Seenotrettungsbewegungen in die Distinktion von anderen moralischen und humanitären Unternehmungen investierten;

- auf der Diskussion der Folgen dieser historischen Analyse für moraltheoretische Positionen.

Die Untersuchung konzentriert sich auf die älteren Formen der Seenotrettung in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland vom frühen 19. bis ins mittlere 20. Jahrhundert. Das Projekt arbeitet mit einer breiten kulturgeschichtlichen Quellenbasis (archivalische und veröffentlichte Quellen, Bildquellen) und einer Kombination von Methoden (hermeneutische Textanalyse, Diskursanalyse, Ikonographie, Mediengeschichte, theoretische Argumentation, Ideengeschichte).

Der Gang der Untersuchung zielt insgesamt darauf ab, aus der Fallstudie ein historisches und theoretisches Verständnis der Entstehung humanitärer Normen aus bloßen Einzelanliegen (single issues) anstelle allgemeiner Prinzipien zu entwickeln. Dieses Verständnis hilft dabei, die nachhaltige Inkohärenz und Fragmentierung des historisch gewachsenen Humanitarismus und dessen Distanz zu alltäglichen moralischen Diskursen zu erklären.

Die Forschungen schließen an das Projekt Humanitäre Imperative. Lebensrettung aus Seenot und Schiffbruch im Modernen Europa an, das von 2019 bis 2020 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde.

|

Faltbroschüre [PDF]: |

Abb. oben: Michael Peter Ancher: Redningsbåden køres gennem klitterne (1883, Ausschnitt), Quelle: Wikimedia

siehe auch

Teilprojekte

Soziale Welten und der allgemeine Humanitarismus

Die Lebensrettung war im 19. Jahrhundert in Frankreich Teil des größeren Projekts der Errichtung einer Gesellschaft besserer Menschen. Im Zentrum dieses Teilprojekts stand das Spannungsverhältnis zwischen dem zunächst allgemeinen humanitären Ziel der Lebensrettung und der Etablierung eines spezifischen Zwecks, der Rettung Schiffbrüchiger. Dabei wurden die Netzwerke jener Akteure untersucht, die Teil der Seenotrettungsbewegung waren sowie Geldgeber und Lebensretter identifiziert. Ausgehend davon wurde erforscht, wie sich die Diskurse über den allgemeinen Humanitarismus und das spezifische Anliegen der Seenotrettung sowie die zwischen ihnen bestehenden Spannungen artikulierten.

Die Untersuchung stützte sich insbesondere auf die umfangreichen Materialien, die die Annales der französischen Lebensrettungsgesellschaft Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN) bereitstellen. Anhand dieser wurden verschiedene Gruppen von Geldgeber identifiziert und die Verbindungen der Lebensrettungsgesellschaft zum französischen Staat sowie ihre Aufnahme in Netzwerke des lokalen und weltweiten Seehandels erforscht. Um die Lebensumstände der Besatzungsmitglieder der Boote besser zu verstehen, wurde demgegenüber angesichts der spärlichen Quellenlage ein mikrohistorischer Ansatz gewählt.

Die Frage nach der Moral in humanitären Technologien

Durch die rasanten technologischen Entwicklungen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Einzug in die humanitäre Praxis hielten – Motorisierung, Radio, Radar und Rettungshubschrauber – veränderten sich die Rettungsmaßnahmen grundlegend. Die technischen Mittel ermöglichten vollkommen neue Verfahren und erweiterten den potenziellen Umfang der Maßnahmen weit über das bis dahin Denkbare hinaus. Doch diese Technologien hatten nicht nur praktische Konsequenzen, sondern betrafen auch das Werte- und Normengefüge sowie die Beschaffenheit der Lebensrettung als spezifischen Situationstyp. Die normative Ordnung der humanitären Lebensrettung von Schiffbrüchigen kreuzte sich in nie zuvor dagewesener Weise mit politischen und militärischen Maßstäben, was zu offenen und latenten Reibungen und symbolischen, diskursiven und praktischen Anpassungsprozessen führte. Das Teilprojekt erforschte die sich wandelnden Dynamiken in der Beziehung zwischen moralischer Normativität und technischen Innovationen sowie zwischen verallgemeinernden Prinzipien und situationsbedingten Faktoren.

Humanitarismus und Souveränität

Die Rettung von Menschenleben ist eine von vielen Aktivitäten, deren Regelung souveränen Staaten obliegt. Historisch betrachtet gibt es viele Definitionen von Souveränität. Seit dem 19. Jahrhundert bezeichnet der Begriff jedoch überwiegend die Kontrolle über die Staatsgrenzen und Gesetzgebung innerhalb derselben. In diesem Teilprojekt wurden die vielseitigen Verbindungen des Begriffs der Souveränität mit der Geschichte des Schiffbruchs und der Lebensrettung im 19. Jahrhundert untersucht. Dabei verfolgte das Projekt zwei Untersuchungsstränge: Erstens wurde die Ausübung von Souveränität als eine Form der rechtlichen, (bio-)politischen, diplomatischen, territorialen bzw. in diesem Fall maritimen Kontrolle beleuchtet, die zunehmend mit humanitären, kommerziellen und sicherheitspolitischen Fragen verknüpft wurde. Zweitens wurde die Person des Souveräns untersucht, der als Unterstützer und Schirmherr humanitärer Unternehmungen, zu denen auch Lebensrettungsgesellschaften zählten, fungierte und für die Entstehung und das Selbstverständnis dieser Gesellschaften von zentraler Bedeutung war.

Zur Historisierung des humanitären Bildes: die visuelle Kultur des Schiffbruchs und der moralische Zuschauer

Bilder menschlichen Leids sind uns heute nur allzu vertraut. Opfer von Kriegen, Hungersnöten, Krankheiten, Naturkatastrophen und anderen humanitären Notsituationen füllen die Bildschirme unserer Fernseher, Computer und Mobiltelefone. Während sie Gefühle des Mitleids, des Mitgefühls und der Empathie hervorrufen, halten uns solche Bilder zugleich dazu an, als verantwortungsvolle Bürger*innen ethisch und emotional auf sie zu reagieren. Die Angemessenheit eines solchen Umgangs mit Darstellungen von Leid erscheint geradezu selbstverständlich, doch es stellt sich die Frage, wo die historischen Ursprünge dieses Topos liegen. Lassen sich die diskursiven Tropen, die unsere moralischen und affektiven Begegnungen mit dem humanitären Bild beherrschen – die ›Mitgefühlsmüdigkeit‹, der Drang hinzuschauen – durch die Ikonographie der Geschichte des Leidens zurückverfolgen?

Von den Malereien des niederländischen Goldenen Zeitalters um 1600 über die Werke des französischen Malers Claude-Joseph Vernet im 18. Jahrhundert bis zum Protomodernismus J.M.W. Turners: Der Schiffbruch zur See ist das womöglich beständigste Sujet in der säkularen Ikonographie des Leidens. Diese Bilder entstanden zeitgleich mit dem Aufstieg der sozialen und kulturellen Hegemonie des Bürgertums und dem Aufkommen des ›modernen‹ Subjekts, im Sinne des Liberalismus: des privaten Individuums, dessen Selbstwahrnehmung sich zunehmend anhand einer Reihe von Annahmen in Bezug auf seine moralische Weltanschauung konstituierte. Bilder des Schiffbruchs können daher Aufschluss geben über das Aufkommen dieses modernen Subjekts, über die Geschichte seiner Emotionen und seine Beziehung zur Moralität.

Publikationen

The Rescuing Sovereign at Sea: Historical Perspectives on Maritime Law, Morals, and Politics

Forum in: International Journal of Maritime History

Epochenwenden

Zur Aktualität historischer Periodisierung

DOI 10.46500/83535880 (Open Access)

Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800

Histoire social/Social History

mit einem Vorwort von Patrice Gueniffey

Les blessés de Napoléon

Moral Seascapes

On the Ethics and Aesthetics of Maritime Emergency

Unsterbliche Werte

Über Historizität und Historisierung

Seuchenjahr

DOI 10.52438/avaa1002 (Open Access)

Nebiha Guiga

- Lifesaving at Sea and the Imperial State: A Portrait of the Initial Donors of the Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (1865), in: International Journal of Maritime History 38.1 (2026), Forum: The Rescuing Sovereign at Sea: Historical Perspectives on Maritime Law, Morals, and Politics, hg. von Lukas Schemper und Henning Trüper, 46–66

- Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800: Introductory Remarks, in: Nebiha Guiga, Henning Trüper, Aurélien Portelli (Hg.): Histoire social/Social History 58.119 (2025): Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800, 1–12 (mit Henning Trüper und Aurélien Portelli)

- Imaginaires sociaux des situations d’urgence en mer depuis 1800 : remarques introductives, in: ebd., 13–25 (mit Henning Trüper und Aurélien Portelli)

- Imaginaries of Lifeboating in the BBC Series Saving Lives at Sea: Narrative and Visual Constructions of Danger and Heroism in Historical Perspective, in: ebd., 171–191 (mit Aurélien Portelli)

- Les récits du radeau de la méduse : l’histoire d’une situation extrême au prisme des violences et des sorties de guerre, in: Napoleonica. La Revue 2.46 (2023), 139–172 (mit Aurélien Portelli)

- Between labour and moral duty: social conflicts, volunteer work and the moral economy of life-boating in the Royal National Lifeboat Institution (1850–1914), in: Labor History (2023)

- Soziale Lebenswelten und der allgemeine Humanitarismus, in: ZfL Blog, 6.12.2022

Alexandra Heimes

- From Shipwreck as Theatre to Morality as Technique: Two Emblematic Scenarios (Descartes, Leibniz), in: Jonathan Stafford, Henning Trüper, Burkhardt Wolf (Hg.): Moral Seascapes. On the Ethics and Aesthetics of Maritime Emergency. Leuven: Leuven University Press 2024, 117–131

- Der Einsatz neuer Technologien im Humanitarismus und die ›Frage nach der Moral‹, in: ZfL Blog, 26.1.2023

Lukas Schemper

- Introduction: The Rescuing Sovereign at Sea, in: International Journal of Maritime History 38.1 (2026), Forum: The Rescuing Sovereign at Sea: Historical Perspectives on Maritime Law, Morals, and Politics, hg. von Lukas Schemper und Henning Trüper, 4–18 (mit Henning Trüper)

- Sketching Configurations of Imperial Sovereignty through Nineteenth-Century Maritime Safety, in: ebd., 67–94

- Rescuing the National Body? The Role and Imaginary of Maritime Lifesaving in the Nazi State, in: Nebiha Guiga, Henning Trüper, Aurélien Portelli (Hg.): Histoire social/Social History 58.119 (2025): Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800, 145–170

- Lifesaving, Sovereignty, and the Place of the Late Ottoman Empire in the European International Order, in: World History Journal 36.3 (2025), 345–376

- The International Moral Economy of Saving Lives at Sea in the Late Ottoman Empire, in: The International History Review 47.3 (2025), 428–447

- The League of Nations and the New Uses of Sovereignty, in: Thomas Bottelier, Jan Stöckmann (Hg.): Instruments of International Order: Internationalism and Diplomacy, 1900–50. Manchester: Manchester University Press 2024, 35–54

- Retten, Töten oder Sterbenlassen? Schiffbruch und Seenotrettung in »Das Boot«, in: ZfL Blog, 16.12.2024

- Humanitarismus und Souveränität, in: ZfL Blog, 24.11.2022

- Schiffbruch der Zivilisation. Überlegungen zu einer Metapher, in: ZfL Blog, 16.2.2022

Jonathan Stafford

- A Deluge of Sea Images: Maritime Art and Temporal Crisis, in: ArtI@s Bulletin 14.1 (2025): The Same, But Not the Same: Understanding How Images Cross Boundaries and Endure, Article 7, 92–107

- Democratising the Sublime: Spectacular Danger and the Rise of Mass Leisure by the Sea, in: Coastal Studies & Society 4.2–3, 139–161

- Spectacle and Sympathy in the Origin Narratives of Lifesaving at Sea, in: Configurations 32.4 (2024), 375–398

- Introduction, in: Jonathan Stafford, Henning Trüper, Burkhardt Wolf (Hg.): Moral Seascapes. On the Ethics and Aesthetics of Maritime Emergency. Leuven: Leuven University Press 2024, 9–30 (mit Henning Trüper und Burkhardt Wolf)

- Placing the Moral Spectator: Realism, Perspective, and Affect in the Visual Culture of Shipwreck, in: ebd., 53–73

- Die visuelle Kultur des Schiffbruchs und der moralische Betrachter, in: ZfL Blog, 21.11.2022

Henning Trüper

- Introduction: The Rescuing Sovereign at Sea, in: International Journal of Maritime History 38.1 (2026), Forum: The Rescuing Sovereign at Sea: Historical Perspectives on Maritime Law, Morals, and Politics, hg. von Lukas Schemper und Henning Trüper, 4–18 (mit Lukas Schemper)

- Humanitarian and Legal Rupture in Maritime Lifesaving since 1800, in: ebd., 95–115

- Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800: Introductory Remarks, in: Nebiha Guiga, Henning Trüper, Aurélien Portelli (Hg.): Histoire social/Social History 58.119 (2025): Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea since 1800, 1–12 (mit Nebiha Guiga und Aurélien Portelli)

- Imaginaires sociaux des situations d’urgence en mer depuis 1800 : remarques introductives, in: ebd., 13–25 (mit Nebiha Guiga und Aurélien Portelli)

- Uncontrollable Noise: The Loss of HMS Nimble, 1834, in: ebd., 49–69

- Seenotrettung, in: Anna Pollmann, Christopher Möllmann (Hg.): Schlüsselbegriffe gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ein kritisches Vokabular. Göttingen: Wallstein 2025, 693–709

- Introduction, in: Jonathan Stafford, Henning Trüper, Burkhardt Wolf (Hg.): Moral Seascapes. On the Ethics and Aesthetics of Maritime Emergency. Leuven: Leuven University Press 2024, 9–30 (mit Jonathan Stafford und Burkhardt Wolf)

- Seascapes of the Drowned: Günther Uecker and the Iconography of the Dead of Shipwreck, in: ebd., 76–94

- Seenotrettung und Sitzungsprotokoll. Zur bürokratischen Verstetigung moralischer Normen, in: Anna Echterhölter, Caspar-Fridolin Lorenz, Tilman Richter (Hg.): Apparate. Über Regierungsverfahren und Algorithmisierung. Berlin, Heidelberg: J.B. Metzler 2024, 155–162

- Nausicaa’s Cloth, in: Natalie Fritz, Paola von Wyss-Giacosa (Hg.): Visual Reflections Across the Sea: A PIMo Collection of Essays on Mediterranean Crossings. Siena: IDEM 2023, 214–223

- Seenot im Archipel der Humanitarismen, in: ZfL Blog, 19.12.2022

- Embarkation for Abdera: Historicization in Nietzsche’s Second Untimely Meditation, in: Quaderns de Filosofia 9.1 (2022), 55–84

- Ikonologisches zum Verkehrsunfall, in: Gwendolin Engels u.a. (Hg.): Im Fuhrpark der Literatur: Kulturelle Imaginationen des Autos. Göttingen: Wallstein 2022, 61–72

- Insel und Archipel, in: Eva Geulen, Claude Haas (Hg.): Formen des Ganzen. Göttingen: Wallstein 2022, 89–96

- Rettung der Toten vor dem Vergessen: Über Historisierung und Humanitarismus, in: KulturPoetik 22.1 (2022), 9–27

- Unter Einsatz des eigenen Lebens, in: leibniz 18: Reisen, 24.8.2022

- Species and Salvation: Theology of History in the Anthropocene?, in: Modern Intellectual History 19.1 (2021), 1–17

- Depth and Death: On History, Humanitarianism, and Mortuary Culture, in: History of the Present 11.2 (2021), 119–151

- Humanitäre und historische Brüche, in: Faltblatt zum ZfL Jahresthema 2020/21: EPOCHENWENDEN sowie auf dem ZfL Blog, 24.11.2020

Veranstaltungen

Lukas Schemper: Configurations of sovereignty in nineteenth-century trans-imperial projects of maritime security

Sciences po Aix, Espace Philippe Seguin, 31 avenue Jean Dalmas, 13100 Aix-en-Provence, Frankreich

Nebiha Guiga: »Does a cow fit on an Atlantic 85?« On the memory culture of a lifeboat station

Universiteit Leiden, Lipsius, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

Sebastian Vehlken (DSM Bremerhaven/Universität Oldenburg): »Seestatt«. Schwimmende Städte als maritime Medien

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin

Jonathan Stafford: Everyday Leisure by the Sea: Democratising the Sublime

Fondazione Banco di Napoli, Via dei Tribunali 213, 80139 Napoli, Italien / hybrid

Lukas Schemper: Noblesse et patronage: le cas du sauvetage en mer

Bordeaux, Frankreich

History and the Future of Existential and Catastrophic Risk Studies

Cambridge, UK

Jonathan Stafford: Democratising the sublime: spectacular danger and the rise of mass leisure by the sea

Käte Hamburger Research Centre global dis:connect, Maria-Theresia-Str. 21, 81675 München

Henning Trüper: Moral and Legal Regimes of Saving Lives from Shipwreck since 1800

University of Bergen

Henning Trüper: On the History of Lifesaving medals and the Cultural Understanding of Value

Universität Oslo, Georg Morgenstiernes hus, Rom 652, Blindernveien 31, 0851 Oslo, Norwegen

Jonathan Stafford: A Deluge of Sea Images: Exploring Global Crisis and Contemporaneity

GamMAH, Musée d’Art et d’Histoire, Promenade des Pins 5, 1204 Genève, Schweiz

The Rescuing Sovereign at Sea: Historical Perspectives on Maritime Law, Morals, and Politics

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin

Jonathan Stafford: Of its Time? The Sea Image as Crisis and Contemporaneity

Akademie der Bildenden Künste, Akademiestraße 2–4, 80799 München

Jonathan Stafford: “Drowning is a very prosaic Arrangement”. Imperial Imaginaries in Nineteenth-Century Accounts of Shipwreck on the Steamship Voyage to India

Ruhr-Universität Bochum

Katastrophe und Zeitgenossenschaft: Zu den politischen Ikonographien des Schiffbruchs

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Pariser Str. 1, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin

Henning Trüper: Binnenmeere und humanitäre Raumordnung: Zur Geschichte der Seenotrettung

Forschungsdepot, Eichstraße 13, 27572 Bremerhaven / online via Zoom

Lukas Schemper: Sovereignty, International Organization, and the Moral Economy of Saving Lives at Sea in the Ottoman Empire

Den Haag, Niederlande

Moral Seascapes: Critical Perspectives

Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, 50122 Florenz

Lukas Schemper: Organizing Lifesaving at the 19th Century Bosporus

University of Turku, Finnland

Henning Trüper: Moral economy and historical axiology: The Case of Saving Lives from Shipwreck

Håndbiblioteket, Niels Treschows hus, 5th floor, Niels Henrik Abels vei 36, 0313 Oslo, Norwegen

Social Imaginaries of Emergency Situations at Sea Since 1800

Mines Paris – PSL, Building A, Room E112, 1, rue Claude Daunesse, 06904 Sophia Antipolis, Frankreich

Lukas Schemper: Sovereignty, International Organization, and the Moral Economy of Saving Lives at Sea in the Late Ottoman Empire

Department of History, University of Warwick, Faculty of Arts Building, University Road, Coventry, CV4 7EQ, UK

Henning Trüper: Modern Moral Meanings in Shipwreck Imagery

Senate House University of London, Malet St, London WC1E 7HU, UK

Johannes F. Lehmann: Politik der Rettung. Überlegungen zu einem politischen Narrativ jenseits von Sicherheit und Heil

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL), Schützenstraße 18, 10117 Berlin, 3. Etage, Trajekte-Tagungsraum

Henning Trüper: The Humanitarian Present in the Long Nineteenth Century

Tallinn University, Mare Building, Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn, Estland

Jonathan Stafford: Representing technological change at Sea: J.M.W. Turner and the steamship ‘revolution’

Helsinki Collegium for Advanced Studies, 24, Fabianinkatu 22, Helsinki, Finnland

Henning Trüper: Sea spaces of humanitarianism around 1800

Helsinki Collegium for Advanced Studies, 24, Fabianinkatu 22, Helsinki, Finnland

Henning Trüper: Some thoughts on global history and the global present

University of Helsinki, Think Corner Stage, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki, Finnland

Moral Seascapes. Modern Transformations of the Imagery of Shipwreck

Institut für Germanistik, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Henning Trüper: Writing Work and Authorship in Historiography

Luxembourg Learning Centre, Belval Campus, 7, Ënnert den Héichiewen, 4362 Esch an der Alzette, Luxemburg

Mikko Huhtamies: From Salvage to Lifesaving in the 18th-Century Baltic

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Etage, Trajekteraum

Nebiha Guiga: Piles of limbs and human souls: Disgust and distancing towards wounded soldiers during the Napoleonic Wars

online

Nebiha Guiga: The emotions of surgery on Napoleonic battlefields

National Army Museum, London

Aurélien Portelli: Surviving to the machines: coping with extreme situations in a context of industrial disaster and shipwreck

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Etage, Trajekteraum

Henning Trüper: Über Moralisches Geschehen

Centre Marc Bloch, Friedrichstraße 191, 10117 Berlin

Henning Trüper: Rescuing the dead from oblivion: humanitarian morality and historical discourse

Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe, Edificio Ortega y Gasset

Henning Trüper: Rettung und Geschichte

online via Zoom

Medienecho

Geschichtsphilosophie freihändig: Henning Trüper versucht sich mit Verve an der Wiederbelebung einer alten Debatte. Rezension von Achim Landwehr, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 56 (7.3.2025), 12

Beiträge

12.8.2025 Audio

»Who Should We Rescue? The Morals of Maritime Emergency«

Episode des The Mariner's Mirror Podcast von Sam Willis, mit Jonathan Stafford, Henning Trüper und Burkhardt Wolf, 12.8.2025

© The Society for Nautical Research

3.5.2021 Video

»Rettung und Geschichte«

Antrittsvorlesung von Henning Trüper an der Universität Zürich

© Universität Zürich