Reparatur(en). Verfahren der Wiederherstellung zerstörter Wissens- und Erfahrungsbestände

Fragen der ›Reparation‹ und ›Restitution‹ sind lange Zeit vor allem in Hinsicht auf die westdeutsche, sogenannte Wiedergutmachungspolitik nach dem Holocaust diskutiert worden, wenn es um die Rückgabe und Entschädigung von Eigentum insbesondere der jüdischen Verfolgten des Nationalsozialismus ging. Für neue Impulse in der Debatte sorgten die 1998 erklärten Washingtoner Prinzipien, die den Umgang mit Kulturraubgut aus dem Nationalsozialismus in internationalen Sammlungseinrichtungen fortan leiten sollen. Schließlich sind im Anschluss an den vieldiskutierten Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter von Felwine Sarr und Bénédicte Savoy (2018) und die darauf folgende Auseinandersetzung um den Umgang mit kolonialen Sammlungen im Berliner Humboldt Forum auch andere Weltgegenden und historische Epochen in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit getreten. Im Hintergrund steht dabei die Frage, ob und wenn ja, wie vergangenes Unrecht sichtbar gemacht und entschädigt werden kann.

Das Bedürfnis nach einem umfassenden gesellschaftspolitischen Verständnis solcher Verfahren der Restitution und Wiedergutmachung hat beispielsweise zur Gründung des Käte Hamburger Kollegs Kulturelle Praktiken der Reparation in Saarbrücken geführt. Dort werden individuelle und kollektive Reparationsprozesse in einer globalisierten Welt in transmedialer und transnationaler Perspektive untersucht. Forschungen widmen sich Erinnerungskulturen und geschichtspolitischen Diskursen, individuellen Verlusterfahrungen sowie allgemeinen kulturökologischen Fragen.

Der Workshop nimmt diese Debatten und Forschungsansätze zum Ausgangspunkt, anhand laufender Forschungsprojekte aus dem DI und dem ZfL unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, symbolische Bedeutungen und Praktiken von Provenienzforschung, Reparation und Restitution zu diskutieren.

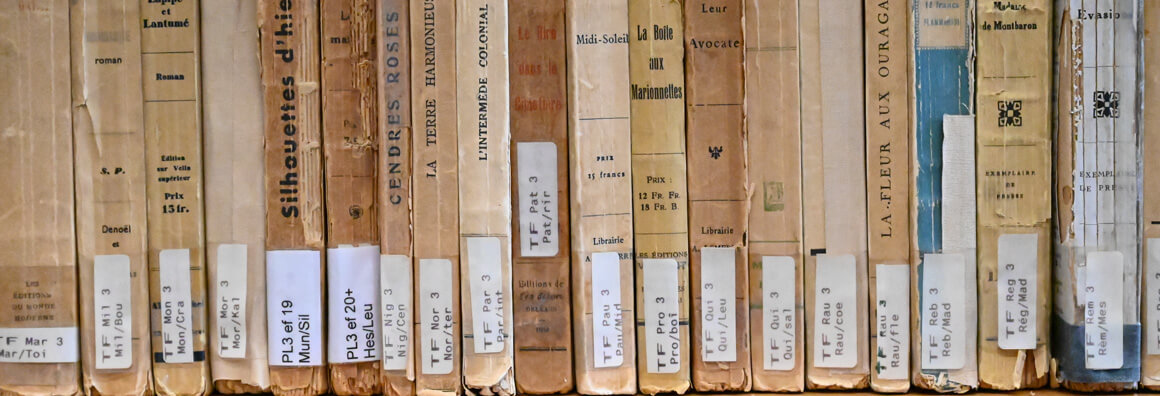

Abb. oben: Restitutierte Bücher aus der Bibliothek Henry Torrès, vormals ZfL-Bibliothek, © Dirk Naguschewski

Programm

10.30

Begrüßung und Eröffnung

- Yfaat Weiss (DI)

- Matthias Schwartz (ZfL), Elisabeth Gallas (DI)

10.45

Trauma und Trost

- Florentine Emmelot (ZfL): Trost und (Meta-)Theorie. Ansätze zu einer reparativen Hermeneutik in Hans Blumenbergs Spätphilosophie

- Axel Doßmann (DI, Leibniz-Forschungsverbund »Wert der Vergangenheit«): Vom autobiografischen Erzählen zum Trauma-Inventar. David P. Boders frühe Interviews mit DPs als rehabilitative Strategie

13.45

Restitution und Provenienzforschung

- Lisa Trzaska (DI, Internationales Graduiertenkolleg »Belongings«): Wie repariert man ein Antiquariat? Restitution und Neubeginn in der Korrespondenz jüdischer Antiquare in den Niederlanden ab 1945

- Dirk Naguschewski (ZfL): NS-Raubgut in der ZfL-Bibliothek: Provenienzforschung und Restitution

15.45

Neuanfänge und Rekonstruktionen

- Carolin Piorun (DI): Verwaiste Werke und die heiligste Pflicht. Meylekh Ravitshs Publikationsinitiative und der jiddische PEN-Club nach 1945

- Zaal Andronikashvili (ZfL): Tengiz Abuladzes Film Die Reue als Wiedergutmachung und Restitution

17.15

Abschluss